関所跡

江戸時代に全国に53の関所を設け、街道の通行を取り締まった。

関所には番所や上役長屋、足軽長屋、遠見番所、井戸などがある。

その跡を偶然に通りかかった処や一振の関や白河の関所は奥の細道の句碑を訪ねた時の記録である。

小仏関所は、戦国時代には小仏峠に設けられ富士見関とも呼ばれた。

武田・今川・織田などの周辺の有力氏が滅ぶと麓に一度移され、その後、

北条市の滅亡により徳川幕府の甲州道中の重要な関所ととして現在地に

移されるとともに整備された。

子の関所は、道中奉行の支配下におかれ、元和九年(1623)

以降四人の関所番が配備された。

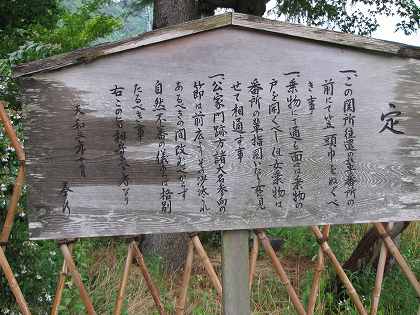

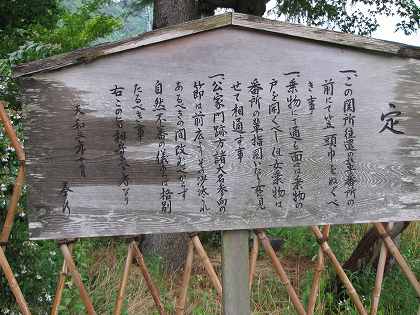

関所の通行は、明け六ツ(午前六時)から暮六ツ(午後六時)までとし、しかも手形を

必要とした。鉄砲手形は老中が、町人手形は名主が発行。この手形を番所の前に

すえられた手形石にならべ、もう一つの手つき石に手をついて許しを待ったという。

特に「入鉄砲に出女」は幕府に対する謀反の恐れがあるとして重視し

厳しくとりしまった。抜け道を通ることは「関所破り」として「はりつけ」

の罪が課せられるなど厳しかったが、地元のものは下番を交代ですることもあって自由な面も

あったらしい。明治二年(1869)一月の太政官布告で廃止され、建て問歩も取り壊された。

小仏関

大きな地図で見る

|

親不知子不知の地を東方に控え、北陸道における越中との国境の

要衝として寛永(1624〜)年代のはじめ幕府は高田城主松平光長に

命じて、ここに関所を設けた。

この関所の特徴は行旅の人々の検問のための番所と、海上監視の遠見番所から成っていたことである。

その敷地は集落の西方、東西延びる街道を挟み、東西21間、南北95間で面積は六反六畝

十五歩であった。その中に「番所」「上役長屋」「足軽長屋」「遠見番所」「井戸」

等があり、また西門に近く「馬ノ足洗井戸」があった。

なお、現存する市振小学校校庭内の榎は、関所敷地内にあったもので、昭和49年4月16日「関所榎」

として青海町文化財に指定する。

市振の関

大きな地図で見る

|

古代の関所で勿来の関、白河の関、鼠ヶ関の

三関を奥州三関といい、歌枕である。

(Map-Code#601 109 753)

|

古代の関所で勿来の関、白河の関、鼠ヶ関の

三関を奥州三関といい、歌枕である。

(Map-Code#449 486 670)

|